Rodolfo Dordoniへのインタビュー

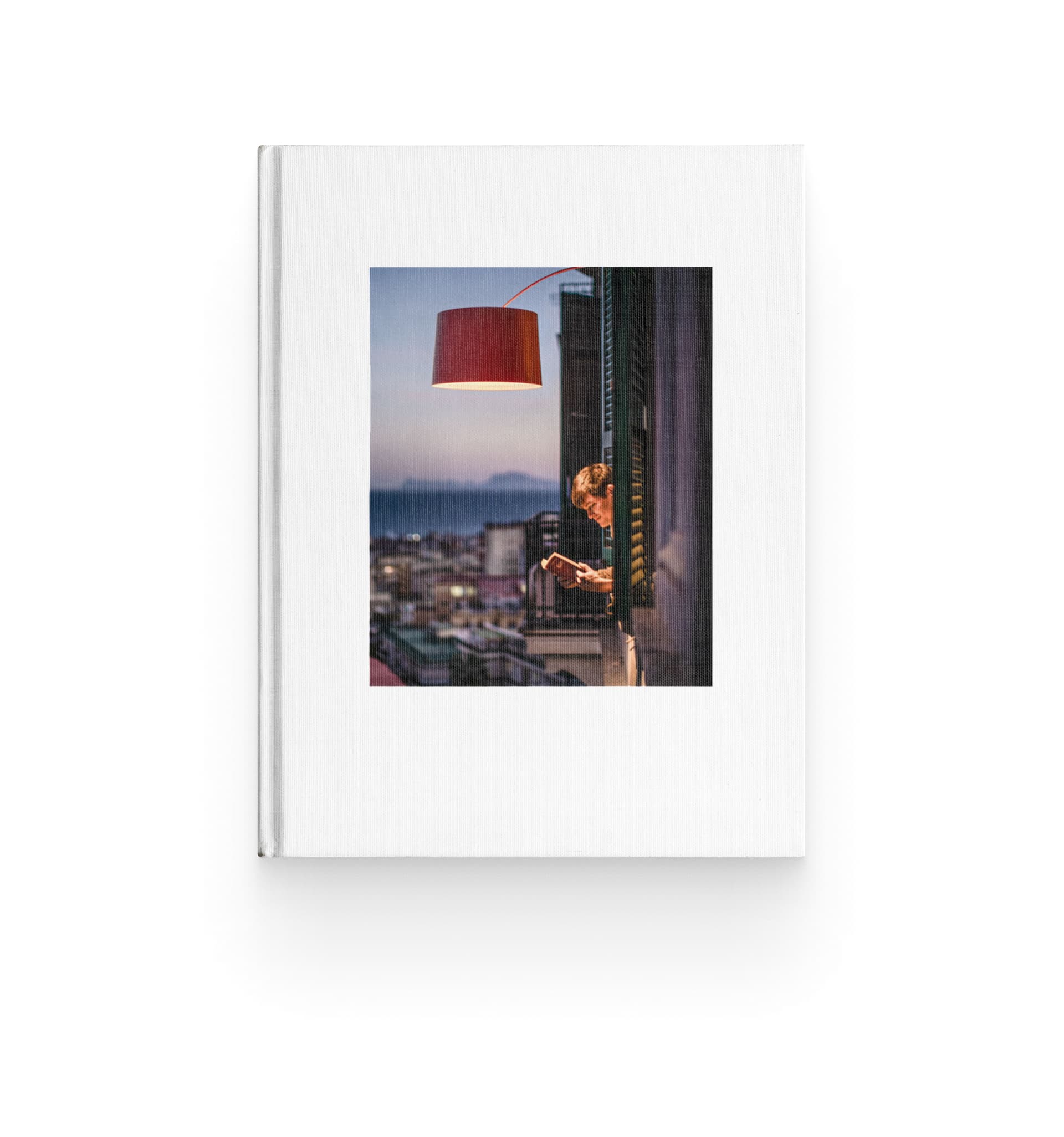

Foscariniがアルミ製の三脚を組み合わせた吹きガラス製のランプを発表したのは1990年のことです。それは、クラシカルなシェード付きランプを再解釈したデザイナーRodolfo Dordoniとのコラボレーションによって生まれました。その名は?Lumiereです。

いつ、どのようにしてLumiere プロジェクトが始まったのでしょう(ひらめきや、立ち上げに携わった人々は)?

あれはもう何年も前のことですし、私も年ですので携わった全ての人々を思い出すのは容易ではありません。でも、プロジェクトの背景をお話することはできます。それは、経営刷新の一環として私がFoscariniで働き始めた頃でした。経営手法を変えたいと考えていたので、私は新しいコレクションのアートディレクターとしてコーディネートなどを依頼されていました。当時のFoscariniは、本拠はムラノながらメンタリティはそこに根付いていない疑似ムラネーゼのようなビジネスを行っていました。私たちは、企業のアイデンティティ(その原点、つまりムラノとそのガラス)を保護しつつ、他のムラノベースの企業(溶鉱炉、吹きガラスなど)とは一線を画し、製品に技術的なディテールを加えて個性を生み出して、Foscariniを吹きガラスの生産者を超えた「照明」ブランドとなるためのコンセプトについて考え始めました。これが、当時のFoscariniの将来に向けた指針でした。

どこでLumiereは開発されたのですか?また、どのようにしてあのフォルムや機能にたどり着いたのですか(デザイン上の制約、吹きガラスとアルミの素材)?

先ほどご説明した指針に基づいて、ミーティングの中でプロダクトを想像しデザインを始めました。あるミーティングでーまだ当初のムラノ本社にいた頃だったと思いますー小さな紙きれにスケッチを描きました。確か2x4cmほどの小さなものだったと思います。ガラスの帽子に三脚、ガラスと鋳物を組み合わせるというアイディアを伝えるために。その当時アルミキャストはとても斬新な手法だったのです。ですから、鋳造の小さな三脚とガラスのランプのデザインというよりは、大まかなコンセプトを図面にしたものだったのです。すなわち「二つの要素を組み合わせて、会社の未来の製品の特色を象徴するものにするのか」というのは、実際は、直感的なものでした。

Lumiereのストーリーのなかで最も印象的な瞬間は(クライアントとの会話、社内でのテスト、最初の試作品)?

それは、間違いなくAlessandro Vecchiato とCarlo Urbinati が私のスケッチ、つまりあの直感に興味を示してくださった瞬間です。Sandroがスケッチをちらっと見て「いいね、作ってみよう」と言ったのを覚えています。一瞬にしてあのスケッチがプロダクトになるのが垣間見えました。そして、私もスケッチ画が実際のプロダクトになり得ると考えました。こうして Lumiere が誕生したのです。

急速に陳腐化する世の中です。25年間に渡りヒットし続けるものをデザインしたことについてどのようにお感じになりますか?

当時は時代が違いました。何かをデザインする時、会社は投資やその経時的な償却を考慮しました。つまり、デザインしたものはより大規模に考え抜かれたものでした。いま変化したのは、企業ではなく社会であり、より「移り気」になった消費者の姿勢です。現在の消費者は、その他の商品分野(ファッションやテクノロジーなど)に影響され、「長持ち」するものを望みません。なので、製品に関して企業が期待するものは確実により短期間になっています。ある製品(Lumiereのように)が長年に渡って売れ続けているのは、自己充足的であることを意味し、プロダクトが当時のトレンドを意識したものではなかったということです。どういうわけか、まさにそのことが製品を魅力的にしているのです。購入した人々やデザインした人々に喜びをもたらすのです。個人的には、Lumiereが今でも認識してもらえる「サイン」であり、今でも魅力があるということは嬉しいです。25年は長い年月ですからね!

人間そして建築家Rodolfo Dordoniとして、肌やマインド的に「証を残した」としたら?

私の仕事に影響を及ぼしたのは二つの重要な瞬間だと思います。一つ目は、大学の同級生だったGiulio Cappelliniとの出会いです。卒業後、彼の会社で働かないかと誘われました。この出会いのおかげでデザインの世界を「内側から」学ぶことができました。10年間働き、家具業界ついての全てを知ることができました。私のバックグラウンドは「実践上」でデザインプロダクションの全体の流れを把握している人間です。それが、二つ目の重要な節目に直接つながったのです。

この実践経験のおかげで、企業が私に仕事を依頼する際、単なる製品ではなく一連の論理を求めているのだということが分かります。そしてその論理は企業との関係性の構築へ繋がり、長い議論と対話を通じてその企業を理解するのに役立ちます。企業を理解することは、プロジェクトを分析するうえで基本となる要素です。少々わがままかもしれませんが、私は自分と似た思想、達成したい目標がある人々と働くのが好きです。そうすれば、共に成長できる可能性があるからです。

90年代とGoogleで検索すると、スパイスガールズ、テイク・ザット、ジョヴァノッティの “È qui la festa?”そしてニルヴァーナの”Nevermind”、映画「トレインスポッティング」のサウンドトラックのアンダーワルド “Born Slippy”などが出てきます。ご自身の90年代の体験として思い浮かぶのは何ですか?

私にとって90年代は、先進技術の誤解の始まりです。つまり、音楽やテクノロジーの観点で言うと、全てがビニールLPから発生するのではないと理解し始めた頃です。私が子供の頃に父親がテクノロジーに疎いことを批判していたことをよく思い出します。でも、いまの私と比べると例えば私の甥と比較した私の「テクノロジー音痴」と父のそれとは比ではありません。90年代は、私の「テクノロジー離れ」の始まりだったと言えるかもしれません!

デザイナーRodolfo Dordoniとして常に念頭にあったことはなんですか?

図面。スケッチ。線図